本文转自:合肥晚报

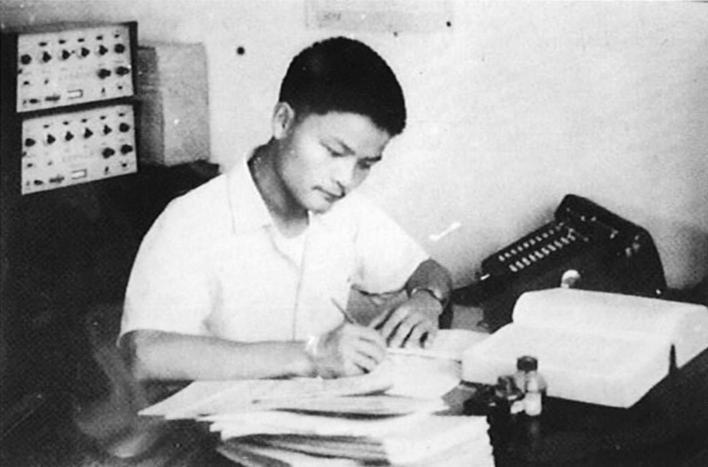

正在学习的安徽医学院1977级学生。

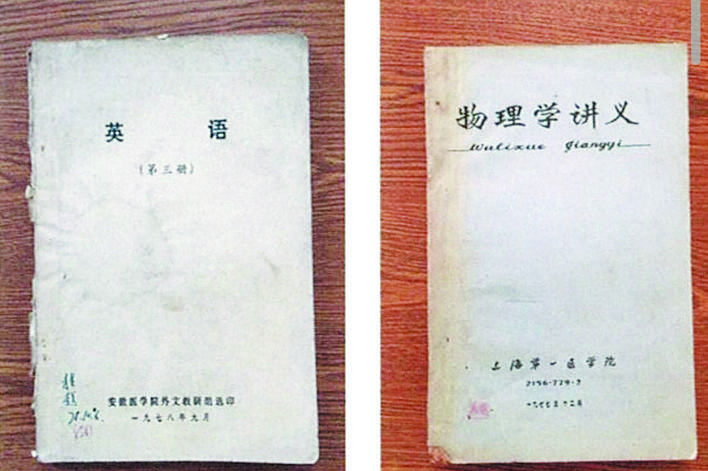

安徽医学院当时自编的教材和讲义。

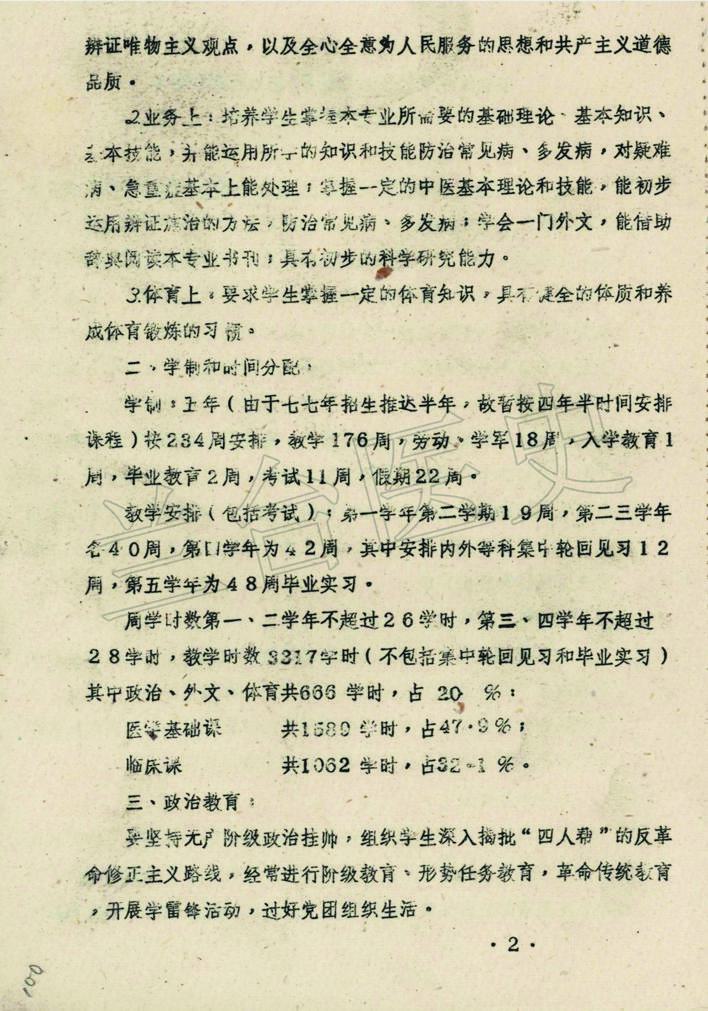

《安徽医学院医学系专业82届试行教学计划》(部分)。

1978年,正值春风拂面的开学季,安徽医学院(今安徽医科大学)迎来了一批满怀理想的新生。作为改革开放初期的大学生,他们与随后几届学子共同踏上了一条医学教育改革的探索之路。

夯实教学基础,重构育人体系

“你们是恢复高考后的第一届大学生,肩负着振兴医学教育、服务人民健康的重任,希望你们珍惜来之不易的机会,刻苦钻研;学校也将为你们创造更多的学习条件……”在安徽医学院1978年春季这场朴素的开学典礼上,校领导的致辞满载着期许,台下的新生们也暗下决心:一定要学好专业知识,不辜负这份期待。

正如校领导所言,安徽医学院以提高教学质量为根本,首要举措是增强师资力量。据档案记载,学校建立了主讲教师授课制度,规定各教研室须配备教学经验丰富的教师担任各门课程二分之一以上的教学任务。1979年,学校136名授课教师中,教授、副教授及讲师占比80%,高年资助教和青年教师各占10%;至1981年,208名授课教师中讲师及以上者167人,约占80%,高年资助教和青年教师各占10%。

同时,学校制订了一系列教学管理规章制度,包括《学生守则》《教室规则》《考场规则》等,其中“实行年级主任制度”最具代表性,“年级主任在系、部领导下与本年级授课教研组和各学生小组密切联系,深入了解同学学习、思想、生活等方面情况,对存在的问题根据不同情况可由年级主任直按处理或报请上级领导研究解决”“定期召开本年级授课教师座谈会,协助系、部具体贯彻教学计划及教学工作中的各项决定”“加强学生思想政治工作,经常进行共产主义品德教育,做好本年级‘三好’学生评选工作”……从这些职责和任务可以看出,年级主任的设置贴合教学实际,注重实效,教学与管理得到紧密融合。

当然,教学质量提升的核心在于教学计划的调整。据《安徽医学院医学系专业82届试行教学计划》等档案记载,“课程设置要精简,内容少面精,尽量减少不必要的重复,防止学生负担过重,使学生在德智体诸方面都得到发展。”“改革教学方法……提倡自学与讨论,充分发挥学生的学习主动性和积极性。”施行新修订的教学计划后,学生的学习内容更加灵活且贴合实际需求,例如教学计划中特别提到“加强外语教学”,因此在校五年内英语课程共设置234学时,占总课程3299学时的70%,这一举措完全契合了当时的改革方向。

上世纪80年代初改革开放后,大学生们渴望吸收外来知识,英语成为他们获取这些知识的重要工具。因此,学习英语成为当时大学校园里的一股热潮。1984年考入安徽医学院的万经海回忆,“虽然高中时英语底子薄,但上大学后我投入了更多的时间、精力学习英语,加上当时英语老师总是鼓励我。终于到大三期末考试时,全年级三位学生英语考了98分,我是其中之一。”正因为学生们的学习热情高涨,安徽医学院在1981年还提出试办“医学外语班”的设想,“学制为六年,其中一年为外语教学,其余五年中教材多采用英语课本”。

强化实验教学,培养实践能力

经验丰富的教师讲课条理清楚,重点突出;调整教学计划增强系统性……这些举措受到安徽医学院学生们的好评。但作为医学院的学生,除了理论学习,实验实践能力的培养尤为重要。因此,学校在教学改革中高度重视加强实验课教学。

根据当时卫生部制订的教学计划和教学大纲要求,学校各教研组指派讲师或高年资助教担任实验总管;实验教学中,严格对学生进行基本知识、基本理论和基本技能的“三基训练”,注重培养学生独立思考和独立操作能力,要求学生规范书写实验报告并由教师现场指导,期末考试设置15%左右的实验内容。同时,学校改革实验课成绩评定办法,把课前提问、实验操作、学习态度、实验结果及报告书写等作为评定实验成绩的标准。

为了全面提高学生们的实验操作技能,安徽医学院在1979年组建了病理生理、诊断学基础和卫生系等7个教研组的实验室,整合和优化原有的实验室设施,增加了实验项目,有13门课程自编实验指导手册,借版翻印外科手术学实验指导,并选印一些外文原版课外读物。不少教研组积极开发教学资源,制作标本、模型、挂图、切片等教具,有效充实了实验课的教学内容。

工欲善其事,必先利其器。为了提升教学质量,学校不断加大教学设备投入,先后添置一大批实验教学仪器设备。据档案显示,仅1981年,学校就购置各种仪器设备436台件,包括通用设备156台件、分析仪器59台件、显微镜221台,这些为开设优质实验课、增强学生动手能力提供了物质保障。

上世纪80年代初,在安徽省委的支持下,安徽医学院还耗资约14万美元进口了当时全省第一台H-500型80万倍高分辨率电子显微镜和第一台S-430型扫描电镜,并建设电子显微镜室,为生物、组织、病理、解剖、微生物、寄生虫等基础学科的实验教学提供了先进平台。

为了更加直观和形象地进行实验课教学,安徽医学院还运用当时比较流行的录像、幻灯片等开展电视教学,并专门制订了《电视教学的暂行办法》,指出“电视教学可进行实况转播、复制和自制电视教学三种形式”。

许多校友至今仍对当年的电视教学记忆犹新。那时的设备和信号传输质量较差,屏幕上不时飘着雪花,伴着“沙沙”的噪音,有时信号突然中断,满教室的学生会一起“唉”地叹气,接着班长或学习委员就得跑去找来管理员调试。由于电视屏幕小,坐在后排的同学根本看不清,为了抢个好位置,不少同学会提前去占座位。

实验课的教学效果显著。一些胆小的女学生起初最畏惧解剖课,在实验过程中,她们观察到老师认真细致地讲解每一个器官的位置和功能,看到同学们都在积极克服恐惧,也渐渐鼓起勇气努力尝试,有的女生甚至表现优异,成为解剖课上的“优等生”。

加强教研建设,激发师生热情

教研组是教学一线的核心组织,其建设水平直接关乎教学质量,因此安徽医学院非常重视这方面工作。

“今年上半年要根据目前教师队伍的年龄和健康状况,以及教师的工作和业务情况,对教研组领导班子作相应的调整,以加强教研组的领导能力;对有条件的教研组也可考虑实行民主选举的办法,选举产生教研组负责人。”在《安徽医学院一九八二年工作打算》中,重点提出了教研组建设计划,既要建立和健全教研组的各项制度,明确各级教师的职责,也要试行教师工作量制度,加强对教学人员政治素养与业务能力的考核,确保教学人员晋升流程逐步规范化,实现教研组负责人“能上能下”、教师“能进能出”的工作机制。

在这些制度的保障和支撑下,安徽医学院各个教研组的教师在教学、科研等方面协同发力,彼此互助并互相激励,形成了浓厚的育人氛围。学生们的学习热情更是高涨。清晨6时的操场上、图书馆门口就有学生手持课本背诵解剖学名词、生理学概念;课堂上,学生们专注地记录笔记,生怕漏掉一个知识点;实验室里,学生们围聚在显微镜旁仔细观察切片,遇到不懂的问题追着老师请教,直到彻底明白为止。

回首往昔,安徽医学院以教育革新回应时代召唤,以务实举措筑牢育人根基。从师资培养、制度创新,到课程优化、教学升级,每一步探索都饱含了安医人对医学教育的深情坚守,对育人使命的笃定践行。

□吴敏 王晓峰

高亿配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。